四年前的昨天,2016年3月12日,韩国棋手李世乭完败于谷歌旗下的围棋人工智能AlphaGo,总比分改写为0比3,人类棋士输给人工智能的结局就此尘埃落定。赛后,李世乭说,“这是我个人的失利,而不是人类的失败。”

2019年11月19日,李世乭向韩国棋院递交辞呈,正式宣布退役。36岁的李世乭选择退役并非寻常事。围棋手通常是终身职业。44岁的李昌镐,67岁的聂卫平,93岁的杉内寿子,他们的精力已不及巅峰,棋力也不及当打之年的年轻人,但仍活跃于棋坛。

李世乭退役的直接原因是与韩国棋院职业棋士会的冲突,而根本原因则是李世乭拒绝融入围棋的新时代。

纪录片《AlphaGo》的尾声是人机大战后属于李世乭的一缕阳光:他在之后的两个月内取得九连胜的佳绩。而纪录片没有展示的,则是嗣后冰冷的现实。

2016年下半年开始,李世乭在重要赛事中接连落败,国内国际排名迅速后退。

人机大战之时,李世乭尚维持在超一流行列,仅一年多以后即陷入屡战屡败的困境。2018年农心杯三国围棋擂台赛,李世乭代表韩国登台挑战中国棋手范廷钰。令观者惊讶的是,此局四角的简单定式才走完,对于AI时代新变化缺乏研究的李世乭就亏损了几乎一个贴目。最终李世乭仅148手就投子认输。

李世乭拒绝研究AI带来的布局、定式新变,并非因为怠惰,而是因为他秉持的围棋哲学与AI时代格格不入。

李世乭自陈从小把围棋当作一门艺术来学习,在棋盘上追求与对手一同创作完美的棋谱。柯洁九段接受采访时曾提到,李世乭认为AI下棋的选择不够完美、不是最善,只是在追求最大化胜率。

李喆六段在《一个时代的退隐——李世乭退役的纪念》一文中写道:

“李昌镐的棋是‘日神’式的,是充满理性、秩序和确定性的棋;而李世石的棋是‘酒神’式的,是充满激情、想象和不确定性的棋。日神式的棋,接近于科学精神;酒神式的棋,接近于艺术精神……AI降临,如同日神现身,阳光普照,所有人如沐春光,而酒神隐匿无踪。”

在AI与自我的夹缝中挣扎的不独李世乭一人。

三千年未有之变局,迫使每一位围棋人停下来思考棋艺之上更深层的问题。比如“围棋是否不再是一门艺术”,“围棋在竞技之外的意义是什么”,又比如“围棋的本质是什么”。

围棋之美

笔者在此先探讨围棋与艺术的关系。

《牛津词典》对艺术的定义如下:

“艺术是人类创造力和想象力的应用和表达,产生首要满足审美或情感需求的作品。”

仅就审美这一点而言,围棋是具有艺术性的。笔者幼时学棋,在入门后不久就被老师反复教导,什么是美的棋形,什么是丑的棋形。

美的棋形包括稳重的双,飘逸的飞,高低错落的中国流,气冲斗牛的三连星;而空三角愚形、糯米团子式的凝形,则被归为丑的形状,在实战中需尽量避免。相信读者中的围棋爱好者们,对围棋之美都有大同小异的理解。

所以,当高晓松说出“AlphaGo下的棋没有美感”时,笔者只能怀疑高晓松要么没看过AlphaGo的棋,要么根本就不懂围棋。

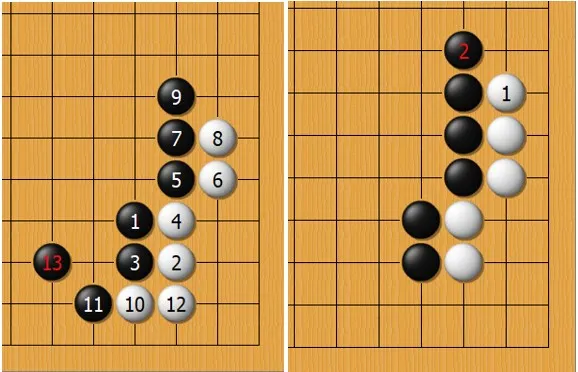

像下图AlphaGo Zero自战对弈里这五手棋的表现,即使是刚学棋的朋友也能感受到其中的美。

AlphaGo Zero 自战对局

但是,围棋美学和一般意义上的美学有一点根本性的不同——围棋美学是为胜负服务的。

前辈棋手们总结出棋形的美,其实质是对效率的追求。

小飞补断高效、立体围空高效,故而称美;愚形、凝形速度缓慢,扁平空低效,故而称丑。而追求效率的最终目的,是追求占领更多地盘,也就是追求胜利。

反过来说,如果某着棋仅仅是“好看”,却完全不以追求胜利为目的,那么这样的“美”是海市蜃楼,站不住脚。

由此可知,围棋美学的背后,除了主观的审美观点之外,还有一条明确的客观评价标准——赢棋。

典型的艺术门类,如文学、绘画、雕塑、音乐、舞蹈、戏剧、电影等作品的评价,并无一条客观的标准能凌驾于主观的审美之上,即使是万能的金钱也不行。

相比之下,胜负这把尺子,塑造了围棋美学的同时,也高于围棋美学。如果实战中发现了一着愚形妙手,那么99%以上的棋手会毫不犹豫地把棋子拍上去。

因此,如果我们将下棋视作一种创作,那么它的首要目标是追求胜利,而非满足审美或情感需求。从这个角度看,与其说围棋是一门艺术,不如说围棋具有部分艺术的特征,但非一门艺术。

是创作,还是探索

另一方面,艺术是人类想象力和创造力的凝聚。将围棋视作艺术的评论者,自然会将围棋与创造联系在一起。李喆在《李世乭退役的纪念》文中这样诠释围棋的艺术:

“围棋的艺术总体上被理解为由人的极限创造指向棋的客观正解。”

笔者对其中“创造”一词有不同看法。与其说棋手是在创造新事物,不如说是在探索客观存在,但尚未被发现的事物。

笔者形成探索这一观点,最初是受到AlphaGo的启发。在2016、2017年辞旧迎新之际,AlphaGo的新版本Master在线上接受人类职业棋手的车轮挑战。

期间,AlphaGo多次运用一着“点三三”定式中的新手,不知不觉间建立了布局的优势。

上图的左半边是“点三三”定式的标准变化,几十年来基本不曾变过。由于黑棋外势雄厚,在上世纪七十年代以后逐渐形成共识,在开局阶段的点三三定式是黑方较好。然而,AlphaGo祭出一着不起眼的爬,即上图右半边白1这一手。虽然爬二路略微亏损,但白棋得以省去下方二路扳粘,不须凑黑棋虎补的好形。如此,黑棋的外势不复雄壮,局部则由黑棋小优变为白棋小优。

AlphaGo的新着法,一夜之间打破了一条围棋界数十年来的共识。而这着二路爬,其实始终存在于三尺楸枰之上。只是因为它恰好位于棋手们的思维盲区,而点三三定式又是如此基本,就被所有棋手忽略了六十年。

当这手棋被AI发掘出来之后,其妙味则不难被职业棋士理解。

这恰似《三体》的情节,三体人的母星朝不保夕,他们竭力探索远方,怀着卑微的希望寻找另一处宜居的星球,却意外发现区区四光年外的地球就是完美的居所。在被所有人忽略的地方,往往蕴藏着重大的秘密,这句话至少在棋盘上是成立的。

十九道棋盘,三百六十一个交叉点,好比一片布满迷雾的大地,迷雾下掩藏着近乎无穷的变化。当勇敢的棋士探索并研究了其中一着棋,那一处大地才会被灯火点亮,周边的迷雾才被驱散。

三千年以来,历代棋士一直在事实上扮演探索者的角色。从一子解双征到九三分投,从道策流到秀策流,从三连星到中国流,从大雪崩到张栩定式,一代代棋士不懈地扩展棋盘上的已知领域。

棋士们的探索与历史上探险者的足迹交相辉映。摩西带领希伯来人走出埃及,张骞奉汉武帝之命开拓西域;维京人驾龙船抵达纽芬兰,毛利人从塔希提迁往新西兰;哥伦布发现美洲,麦哲伦环游地球。今天人类的足迹已遍布全世界,而棋士在围棋世界中走过的变化,相比于变化总数,仍微不足道。

AlphaGo来了,她带来了已知围棋世界的高清卫星俯视图,令人类棋士们手中粗糙的地图相形见绌。AlphaGo甚至还带来了更广阔世界的知识和线索。受到极大震撼的棋士们在惊喜于了解未知的同时,也难免感到一丝失落。相比于看上去近乎无所不知的AlphaGo,人类棋士还配得上探索者的美名吗?

答案是肯定的。

即使在2017年之后,棋士们的探索仍未止步,并在局部地区走在了人工智能的前头。

众所周知,AlphaGo Zero对点三三定式的简明新变情有独钟,复刻AlphaGo Zero的ELF OpenGo同样如此。ELF甫问世即令人类棋手一胜难求。

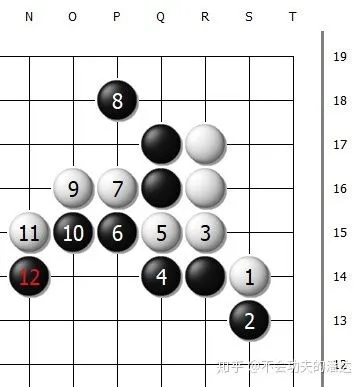

然而,芈昱廷九段发现的一把飞刀竟一度使ELF胆寒。这把“芈氏飞刀”(见下图)后续的变化之复杂直追大雪崩,让AI们也不敢轻易下结论。棋手们用芈氏飞刀对付ELF,一度取得20%以上胜率的佳绩。直到近期,棋手们经过近两年与AI一同反复研究之后,才对芈氏飞刀所蕴含主要变化的得失达成初步共识。不过,因其复杂程度,没有人或AI能保证此时的结论在未来不会被推翻。

“祛魅”之于围棋与笔者的观点不同,李喆对AI时代棋士们探索的意义持怀疑态度:

“如今出现的所有布局新手变化,只有由AI下出或人用AI研究得出的区别。”

诚然,棋手的探索现在终究要接受AI的审视,似乎探索的意义会因此降格。不过,作为科学工作者的笔者不这么认为。

《出埃及记》中记载的探索者摩西,带领族人躲避埃及军队的追杀,在苏伊士地峡被红海挡住了去路。摩西伸出手杖,将红海一分为二,通过凭空造出的陆桥抵达对岸的西奈半岛。这段耳熟能详的“摩西分红海”典故,数千年来一直被视作神迹。

摩西分红海

然而,美国大气研究中心科学家Carl Drews在2010年发表了一项成果:计算机仿真复现“分红海”的结果显示,十级大风足以将红海水分开,露出一段陆桥。这种现象在流体力学中被称为“风降”。

“神迹”在现代科学的光芒照耀下显示出本质,原来是大自然的鬼斧神工。然而,即使摩西并非先知,“分红海”只是借助了大自然的力量,作为探索者的摩西仍成功带领希伯来人抵达应许之地,他的勇气和领导力仍应得到赞赏。

相应地,勇于在棋盘上不懈钻研之棋士,虽受AI之审视,他们仍能在研究成果上留下自己的烙印,其精神也将永存。

类似用流体力学和计算机仿真研究“摩西分红海”的科研成果数不胜数。

哲学家将此种思潮称为“祛魅”,即消除事物表面的神圣或神秘的光环,用理性的方式揭示其本质。

在AlphaGo之前,围绕着围棋的光环不知凡几。阴阳、棋道、“神之一手”,这些玄妙的概念曾令人心驰神往,而现在的确褪色了许多。部分现代哲学家认为,祛魅进程挖空现代人的精神世界,留下一片荒芜,这在艺术领域尤为明显。然而,祛魅给围棋留下的并非是虚无,因为围棋更像一门科学,而非艺术。

围棋的数学本质

纵横十九道的围棋在本质上是一个数学游戏。AlphaGo所采用的,完全形式化的Tromp-Taylor规则如下:

1. 围棋由两位名为“黑”与“白”的玩家,在19乘19的正方形格点上进行。2. 每个格点可以被染色为黑、白或无色。3. 给定格点P,如果没有被染色为C,且存在一条(水平或垂直)起始于P点、由相连的P的同色点组成、终止于某C色点的路径,那么我们说点P能到达C色。4. 清除一种颜色是指清空一切那种颜色、且不能到达无色的点。5. 从全盘无色的格点开始,两位玩家轮流操作,由“黑”玩家先行。

6. 每个回合,玩家只能从以下两种操作中选择其一:a) 弃权;b)行动,且此行动的结果不得重复已有的格点染色。7. 一次行动由以下步骤组成:a) 将一个无色点染成己方的颜色; b) 然后清除对方的颜色;c)清除己方的颜色。8. 游戏在两次连续的弃权后结束。9. 黑(白)方的总分,是黑(白)色格点颜色的总数,与仅与黑(白)色相连的无色点的总数之和。10.得分高者为胜,平分则为平局。

上述逻辑规则实质上就是2002年版中国围棋规则的逻辑化形式。

围棋这项游戏可以被简洁的数学语言无损描述,意味着围棋可以不依赖物质世界,而以纯粹抽象的形式存在。

无论是人类棋士用昂贵的蛤碁石在榧木棋盘上敲下的棋,还是小朋友用铅笔在笔记本上画的棋,或是中年人在网络对弈平台上点的棋,人工智能在一串二进制码中留下的棋,乃至科幻小说中外星人用脑电波交流的棋,只要遵照围棋的规则,毫无疑问都是围棋。

值得注意的是,上述围棋的逻辑化描述,与一般意义上的数学模型不同。数学模型是以数学的语言近似地描述事物,而围棋的逻辑化描述则与围棋本身完全等价。

围棋的数学本质,令我们可以利用数学定理获知围棋的一些基本性质。比如,策梅洛定理告诉我们,对于十九路围棋,存在唯一的自然数贴目N,使得黑白双方均有保持不败的策略;若贴目数大于N,则白方有必胜策略,黑方没有;若贴目数小于N,则黑方有必胜策略,白方没有。黑白双方的在“公平贴目N”下各自的策略,可以认为是围棋的正解。

围棋的正解客观存在,固定不变,但因十九路围棋变化总数太多,是不可能通过数学方法构造出来的。因此,从历史上到今天,棋士们探究围棋真理的方式越来越接近自然科学(物理、化学等)的研究方式,而非数学的研究方式。

棋手们将围棋这道超级难题拆解成一个个子问题,比如官子、死活、手筋,然后逐一求解。求解的过程以逻辑推理为主,辅以较可靠的判断,可以得到明确的结论。解决这些子问题并不能直接求得围棋的正解的一部分,但可以离正解更进一步。

新时代的围棋研究棋士们研究的另一类子问题是布局和定式。这是围棋中比较“玄”的领域。古代的棋士往往将其信奉的朴素哲学观念融入布局的选择中,比如涉川春海将天文与围棋结合,得出的“天元必胜”之论。而现代棋手则走向实证主义,通过归纳过往棋局中相同或相似布局的后续结果,得到经验性的结论。

吴清源、木谷实掀起的“新布局革命”,已可见实证研究布局的端倪。昭和时代棋手们最初百花齐放的布局尝试,逐渐因实战胜负的反馈,而收敛到其中一小部分经受住考验的布局选择。

而互联网时代的棋手,每年可以下上千盘网棋,研究样本数量相比以前大大增加。由此,九零后棋手将布局的实证研究向前推进了一大步,甚至开发出了若干种布局套路,将定式的概念从角部扩展到半个棋盘。

AI在棋手中的普及,再次改变了研究布局的方式。原本需要数百上千局实战才能得到初步结论的布局或定式,现在只需动动鼠标,等待数分钟即可得到比过去更可靠的结论。此种研究速度的飙升,使部分棋手担心,随着已被研究布局套路数量的增加,棋手探索的空间会越来越窄,以致所有棋手最终都不得不选择几种同质化的布局套路。

这与上世纪某日本记者担忧的“围棋的边角变化将在小林(光一)时代被研究穷尽”不谋而合。当然,相比很快成为笑谈的上世纪的杞人忧天,AI时代棋手的担心更有可能发生。不过,笔者认为,即使人工智能给棋士的研究方式带来了革命性的变化,布局被穷尽也只会发生在无限遥远的未来。

用AI辅助布局研究的问题,要从围棋人工智能的算法原理说起。从表面上看,AI对于每个局面给出的备选项数量有限,通常只有1-3个,似乎穷尽所有布局变化的未来并不遥远。

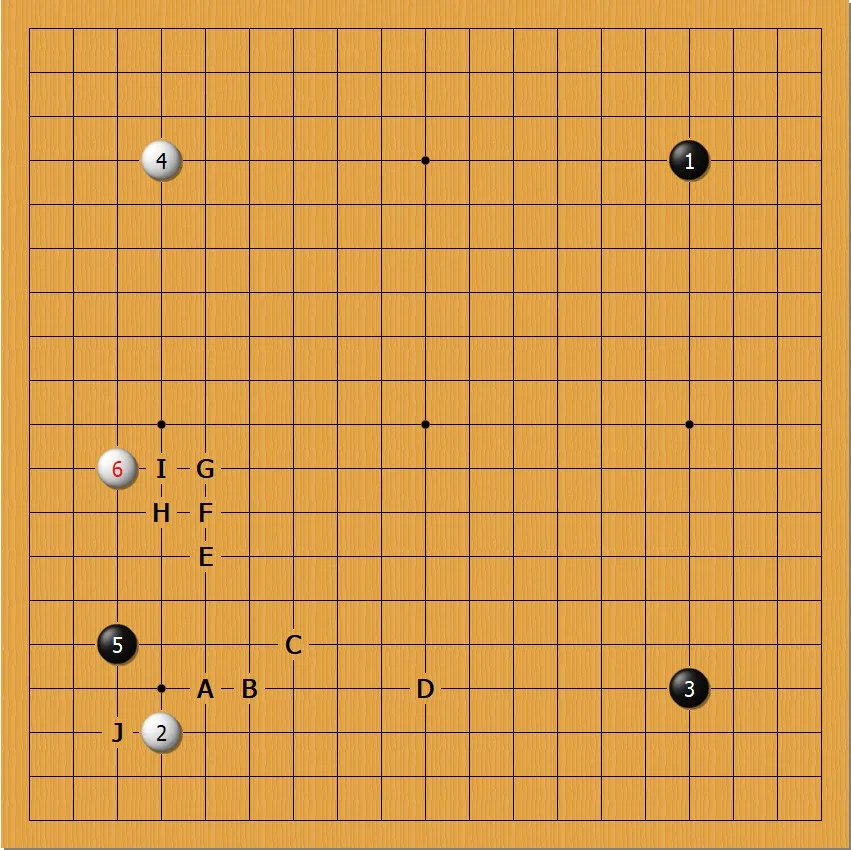

比如下图的局面,轮到黑棋下,AI会推荐A点的飞压和B点的大斜,完全不会考虑其他变化。

然而,如果黑棋落子于C点的三间跳,会意外发现胜率与B位相当,仅比A位稍低两个百分点。AI时代的棋手和棋迷们都知道,一着棋两个百分点的差距对人类不是问题,C点是绝对值得探究的。而D点看似不着调的拆边,也只比A位的胜率低3个百分点。

至于EFGHI这些稀奇古怪的着法,和A点的差距也在五个百分点以内。反而是J点的托,传统的定式,却是以上备选项中胜率最低的一个,相比A点胜率降低了足足十个百分点。

事实上,围棋AI决策采用的蒙特卡洛搜索树(MCTS)算法,会倾向于优先搜索判断符合其神经网络直觉的少数选点,而忽视神经网络不喜欢的选点。

持续关注网络直播的棋迷们经常会遇到,棋手选择了一着完全不同于AI推荐的棋,胜率却几乎没有下降,甚至偶尔还有胜率上升的精彩着法。可以想见,在被AI第一时间忽略的选点里,隐藏着多少实际可行的着法与变化。

无止境的探索

李喆在《李世乭退役的纪念》一文中提到,“当(近似的)客观正解已然自动显现在我们面前,我们面向正解的创造似乎已失去其存在的根基与必然性”。

从AI算法原理和实际效果来看,此论断的前提值得商榷。围棋AI不是一本面面俱到的百科全书,而是一部有延时的问答机。棋手想要从问答机中获得有价值的答案,首先得提出一个好问题。

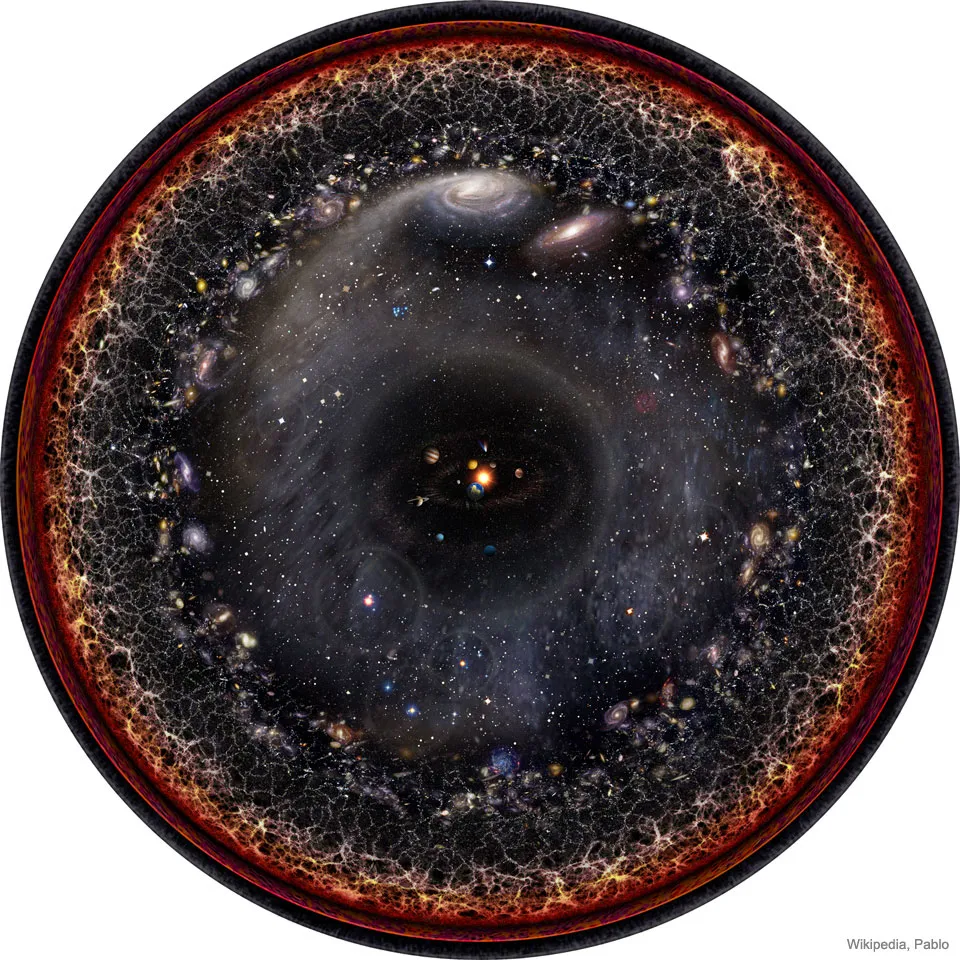

这仍然依赖棋手的想象力与天赋。好比人类虽造出了哈勃望远镜,但探索宇宙的关键贡献,仍属于研究把望远镜转向何方的天文学家,而非哈勃望远镜本身。

哈勃望远镜看到的宇宙

十九路棋盘,是抽象世界里的另一个宽广宇宙。三百六十一个交叉点,蕴含着2.08×10^170个合规则的不同局面——远超半径为465亿光年的可观测宇宙中的10^80个原子的数量(当然,这并不是说围棋比宇宙复杂。物质世界中原子的交互要远复杂于抽象世界中围棋局面的交互)。

即使只考虑布局,比如第30手时的局面,剔除棋子落在一路的情况,也有C(289,30)×C(30,15)=8×10^48种局面【注:C(289,30)表示组合数,即从289个点中选择30个点的组合总数,下同】。

也许你会反驳,说这其中99.99%的局面都没什么研究的意义。那么好,即使假设其中只有亿分之一的局面有探究价值,那么尚剩下10的40次方个局面需要探究。

考虑到硬件和软件的进步,乐观地假设AI平均1秒钟就能给出任意局面的可靠胜率,再假设有一万名棋手废寝忘食各自研究不同的局面一百年,也只能完成不到10的14次方个局面的判断而已,相距穷尽布局变化甚甚甚远。可见,即使有AI辅助,人类能探索的布局变化也只是沧海之一粟。

相比于现实世界的探险家,棋士们是无比幸运的。1957年,人类在南极洲登上了地球上最后一个无人踏足的岛屿,宣告地理大发现时代的彻底终结。同年,苏联发射人类的第一颗人造卫星,探险家们将目光从脚下的的大地转向宇宙空间。

然而,到今天为止,宇宙探险者们拥有的最快交通工具是时速7000千米的化学动力火箭,无法离开太阳系。即使将来人类制造出科幻小说中设想的接近光速的宇宙飞船,人类离开半径5万光年的银河系也是一种奢望。

而棋盘上的探险家现在拥有的人工智能,则相当于超时空传送机。无论是围棋宇宙的哪一个角落,棋士都能在一分钟之后抵达,只要他有“浪费”这一分钟的勇气。同时,棋士也无需担心探险事业的终结,因为尚待开垦的处女地近乎无穷无尽,棋士仍有大把空间肆意挥洒想象力,选择一条人迹罕至的路径,享受探索未知的快感。

古希腊哲学家芝诺曾说:

“人的知识好比一个圆圈,圆圈里面是已知的,圆圈外面是未知的。圆圈越大,不知道的也越多。”

当代棋士在AI的辅助下,扩展了圆圈,同时接触到更多未知的领域。棋盘上出现的布局变化则愈加精巧。可以说,围棋在AI影响下的“祛魅”之后,留下的并非虚无。那些玄之又玄的光环虽黯淡了三分,但光环之下,名为“探索真理”的核心在衬托之下熠熠生辉。

从今往后,棋士或许将不再被视为艺术家和创造者,但新时代的棋士们与前辈一样,都是棋盘上的探索者,知识和真理的发现者。棋士不仅传承了过去,还将以先进的工具,开启更广阔的未来。

四年前的今天,李世乭以第78手鬼魅的挖击中了AlphaGo的盲区,实现惊天逆转。前AI时代的最后一位大棋士、AI时代的第一位探索者将以这步棋反复激励后来者,人工智能不是围棋之神,而围棋的真理仍待人类与AI共同探究。

探索不止,棋士不死。